En los medios

¿Cómo gobernamos la inteligencia artificial?

Viviana Siless, profesora de la Escuela de Negocios, participó del primer episodio del podcast "Fantasmas en los Algoritmos", de Infobae, donde describió la evolución de la Inteligencia Artificial.

Las revoluciones tecnológicas generan impactos profundos en muchos más ámbitos de los que se pueda imaginar y no se puede pensar en sus efectos sin considerar los usos que las sociedades les dan. En otras palabras, ninguna tecnología es mala ni buena por sí sola. Esto no significa pensar que sean inocuas: son lo que hagamos con ellas. Y la revolución de la IA no es distinta.

De eso se trata Fantasmas en los Algoritmos: un podcast de 8 conversaciones que busca contribuir a la discusión sobre cómo sacarle provecho a la revolución de la IA y enfrentar sus riesgos. Pero para eso hay que entender qué es y cómo está pasando a formar parte de todo lo que nos rodea.

Aunque a veces no sea tan evidente, la IA está más presente que nunca en la vida cotidiana. Intercambiamos mensajes a diario con asistentes virtuales de los bancos o en WhatsApp y nos guiamos por los sistemas de recomendación de Google Maps, Instagram o Tik Tok para pasar buena parte del tiempo libre. Como sucede con otras tecnologías de propósito general, como por ejemplo la electricidad, un día se admiran como un descubrimiento tecnológico y luego se vuelven invisibles a los ojos, pero las transformaciones que provocan son inmensas.

En esta temporada de Fantasmas en los Algoritmos se abordarán las transformaciones que más incertidumbre generan en la humanidad: ¿qué va a pasar con nuestros trabajos? ¿Cuáles se perderán y cuáles serán nuevos? ¿Cómo podemos aprovechar estas tecnologías para que crezcan las economías? ¿Cómo se adapta el sistema educativo? ¿Lo que aprendimos ya no servirá más y tendremos que aprender cosas nuevas? ¿Cómo los gobiernos pueden aprovechar la IA para ser más inteligentes? ¿Afectará nuestras decisiones electorales si estamos inundados de memes o videos con información falsa generada por IA? De todo eso y mucho más se trata el podcast.

Viviana Siless junto a Julia Pomares en el primer episodio de Fantasmas en los Algoritmos.

Capitulo 1

En el episodio inicial Viviana Siless explica qué es la inteligencia artificial. Ella es profesora de inteligencia artificial en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Estudió ciencias de la computación en la UBA, después se doctoró en la Universidad de París y siguió estudiando en la Escuela de Medicina de Harvard. Hace unos años, junto a Mercedes Bidart, fundó Quipu Bank, una startup de créditos para microemprendimientos con sede en Colombia, que pone foco en las mujeres. Quipu Bankes un buen ejemplo de cómo la IA puede ayudar a hacer mejor las cosas.

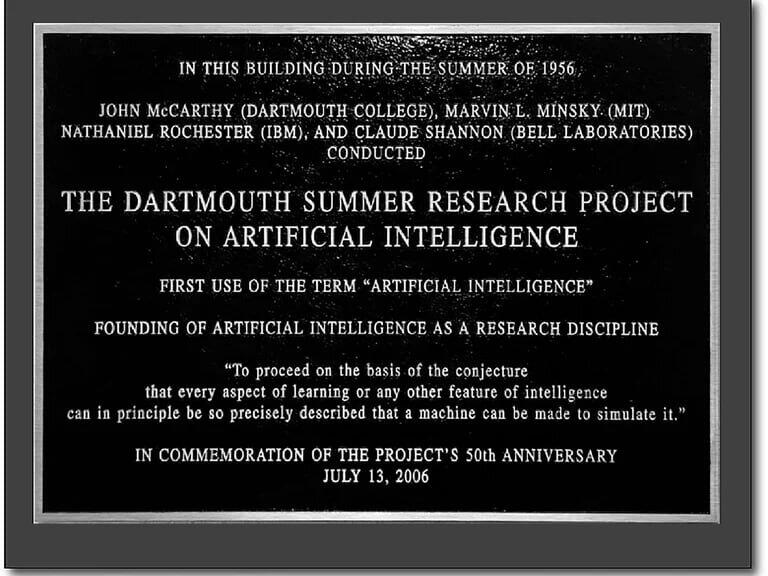

El término inteligencia artificial se considera formalmente acuñado en 1956 cuando luego de la Segunda Guerra Mundial y tras los avances que impulsó Alan Turing que contribuyeron a la derrota nazi, una conferencia en Estados Unidos marcó su puntapié inicial como disciplina. Tantas veces se pronosticó que superaría a la inteligencia humana, que la pregunta obligada es: ¿estaremos cerca de que eso suceda?

La placa conmemorativa en la Universidad de Dartmouth (Estados Unidos) de la conferencia que se considera fundacional de la inteligencia artificial como disciplina (Julio de 1956)

“Cuando hablamos de Inteligencia Artificial, pensamos en sistemas computacionales que puedan realizar operaciones similares a las de un humano, es decir, imitar su comportamiento. Sin embargo, lo que realmente esperamos de la IA es que la máquina aprenda a realizar esos procesos por sí misma”, aclaró Siless.

Un ejemplo, según explicó la experta, es cómo un humano reconoce un banquito en comparación con la IA. “Si se pidiera una descripción de un banquito, se diría que tiene tres o cuatro patas y una superficie plana para sentarse. Pero esa descripción fallaría al intentar describir otros tipos de banquitos, como un tronco cortado, que un humano reconocería y usaría para sentarse. Aquí es donde la IA se destaca, aprendiendo a partir de datos en lugar de definiciones humanas, permitiendo que el sistema entienda patrones y generalice”, explicó.

"Hay mucha tecnología disponible que no estamos utilizando por miedo o por no saber cómo regularla", sostuvo Siless.

Sin embargo, esta capacidad de generalización en ocasiones puede provocar complicaciones. Viviana advirtió que sus principales preocupaciones respecto a la implementación de esta tecnología son “los sesgos y cómo definir la participación humana en la sociedad y la ética que se quiere que tengan estos algoritmos”.

“Ya hay mucha tecnología disponible que no estamos utilizando por miedo o por no saber cómo regularla. Es crucial establecer cómo participamos nosotros como humanos, acompañando y aprovechando estos algoritmos. Pero debemos asegurarnos de que no se utilicen de manera perjudicial ni nos generen más problemas de los que teníamos antes”, opinó.

Una mirada más amplia

Dado que la inmensa mayoría de los desarrollos científicos y tecnológicos de inteligencia artificial se producen actualmente en Estados Unidos, y en menor medida en China, la Unión Europea y el Reino Unido, mucho de lo que se lee y escucha sobre los impactos de la inteligencia artificial se centra en esas sociedades.

Fantasmas en los Algoritmos pone el foco en América Latina: ¿cómo afectará a nuestros países y cómo podemos hacer que el desarrollo de la IA mejore la economía, los servicios públicos o nuestra toma de decisiones? En definitiva, ¿cómo hacemos para que contribuya al bienestar de nuestras desiguales sociedades?

Para eso, conversaremos con expertos de diversas disciplinas y países de la región porque si algo sabemos (y también aprendimos con las leyes de Kranzberg) es que los impactos de las tecnologías requieren ser vistos desde distintos ángulos: desde la economía, la sociedad, el conocimiento científico-tecnológico o desde el prisma de la geopolítica.

Esa búsqueda por aportar al debate en la región es lo que nos guió junto a Vicente Arias González a poner en marcha el capítulo latinoamericano de GIDE (The Global Initiative for Digital Empowerment), un think tank global, fundado por Paul Twomey y Dennis Snower, que reúne a investigadores y hacedores de política pública de 24 países y que tiene como misión aportar soluciones prácticas para una gobernanza digital que ponga a los seres humanos en el centro.