En los medios

El mapa del dinero negro y la corrupción privada en la Argentina, en una novela premiada

El profesor del MBA y Executive MBA entrevistó al politólogo y escritor Juan von Zeschau, autor del thriller "La pájara", que narra la corrupción empresarial y sus nexos.

Von Zeschau es politólogo de la UBA, tiene una maestría en la Universidad de Alcalá de Henares (España) y está realizando un doctorado en la Universidad de Granada, además de una especialización en política norteamericana en la Universidad de Austin / Hernan Zenteno - La Nacion

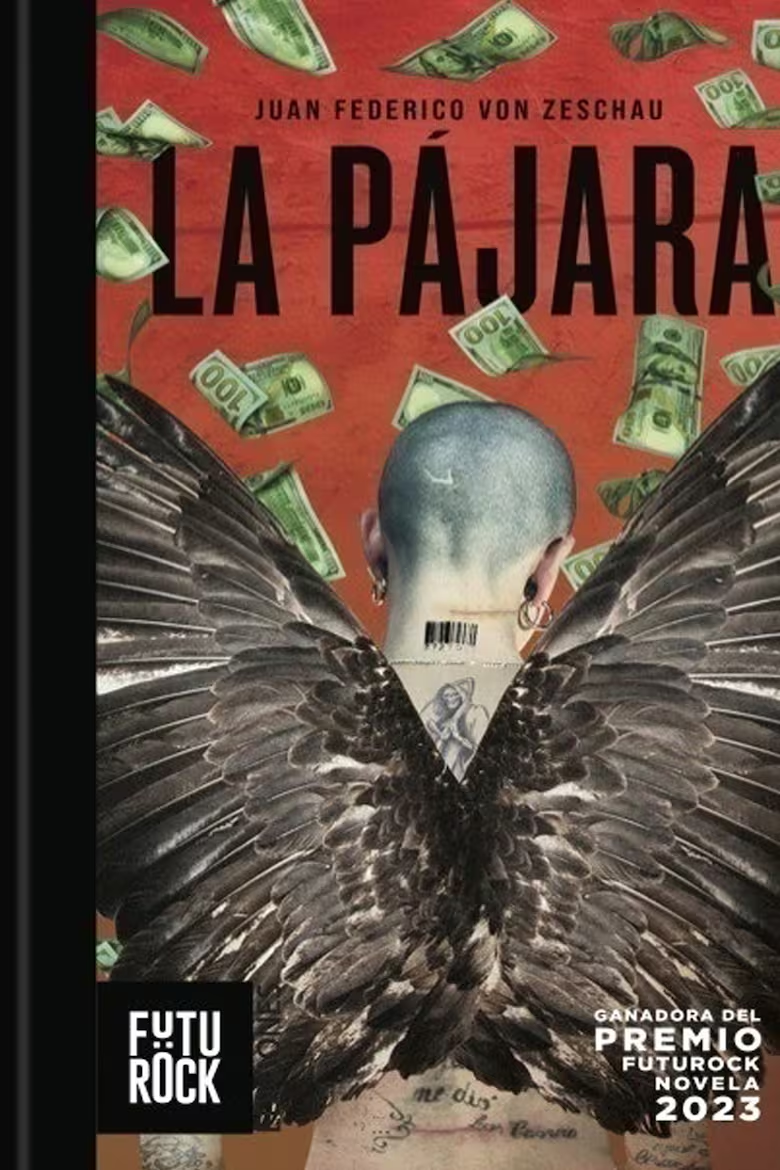

El mundo literario argentino tiene figuras muy plantadas en la escena nacional. Emerger como referente en la literatura local no es fácil y más teniendo en cuenta la crisis del mundo editorial. Sin embargo, Juan Federico von Zeschau es una excepción y una rara avis en el mundo literario. Su novela La Pájara quedó finalista en los dos premios más prestigiosos del país: el Premio Clarín novela-Alfaguara y Futurock, donde ganó como la mejor novela 2023. El retrato de la corrupción empresaria y los nexos con algunos agentes estatales hace de la novela un thriller que refleja la realidad del país.

–¿Quién es Juan von Zeschau?

–Soy mitad porteño y mitad marplatense, vivo en Villa Pueyrredón, pero amo la costa. Durante un tiempo fui politólogo, me definió esa profesión. Hoy me encanta escribir, aunque no sé si podría vivir económicamente de eso. Primero, porque solo en algunos casos un escritor puede comer con la literatura. En segundo lugar, y esto es muy personal, en el momento en que se monetiza la escritura, al menos en mi caso, se transforma en un trabajo y no sé si quiero que eso pase. Quiero seguir escribiendo sin necesidad de pensar en el dinero que una obra puede dejar.

Von Zeschau tiene una formación académica que impacta por su calidad, pero inesperada para alguien que escribe novelas. Es politólogo de la UBA, tiene una maestría en la Universidad de Alcalá de Henares (España) y se encuentra realizando un doctorado en la Universidad de Granada. También cuenta con una especialización en política norteamericana en la Universidad de Austin.

–Es una formación rara para un escritor de literatura

–Vengo de un lugar distinto de la literatura. Estuve metido en la gestión, en la política, etapas de mucha intensidad. Ahora me estoy dedicando a full a la escritura. Me apasiono con ciertas cosas de manera muy intensa, y después las dejo reposar, cambio de obsesión.

–¿De dónde sale La Pájara?

–La empecé a escribir hace siete años. Ya se hablaba mucho de la corrupción en el Estado. Me parecía interesante ver también el tema de corrupción en el sector privado, y eso no estaba muy trabajado en la literatura. Me tocó trabajar en el rubro inmobiliario durante tres años, contaba con esa experiencia. Ahí conocí todo tipo de gente, de historias extravagantes. Es una actividad que, en muchos casos, se desarrolla mitad en el sector formal y mitad en el informal. Eso era interesante literariamente, más para una novela negra. Es un sector donde hay movimiento de dinero sin declarar, bolsos que se mueven de un lado para otro, evasión impositiva, fuga de divisas. Por lo general, la plata sale primero a Uruguay, una suerte de zona liberada, y luego a otros paraísos fiscales, como Delaware.

El perfil del protagonista lo terminó de trazar con su faceta de politólogo: “Para construir un personaje como Gonzalo Villegas, dueño de una pequeña empresa inmobiliaria, tuve que investigar, entrevistarme con cueveros de alto nivel y con empresarios. Ahí jugó mi veta de politólogo investigador. La información no buscaba representar la realidad, ya que la literatura no tiene ese fin, pero sí quería que la novela fuera verosímil, con personajes y situaciones creíbles.

Politólogo y escritor, investiga sobre la articulación de intereses entre centrales sindicales, uniones empresarias y gobiernos en pos de políticas públicas de larga duración / Hernan Zenteno - La Nacion

Gran parte de la historia es producto de la imaginación. “El personaje de la Pájara, exconvicta y guardaespaldas de Gonzalo, es un ejemplo –comenta von Zeschau–. Para transportar, por decir algo, quinientos mil dólares no declarados y en una mochila, a veces es útil ir acompañado de un guardaespaldas, o incluso ir armado. Ahí pongo el foco en mi novela, en los cueveros, en los expolicías corruptos, en la delincuencia de guante blanco hecha por gente que mueve muchísima plata por canales invisibles”.

La Pájara no tiene nada que envidiarle a la realidad del país que, muchas veces, supera las novelas más osadas. Dos millones de dólares en una semana. Eso tiene que juntar Gonzalo, un empresario inmobiliario que vive en los márgenes de la ley, para comprar un campo y vengar así la memoria de sus padres. Un thriller económico de ritmo trepidante que traza el mapa del dinero negro y la corrupción privada en la Argentina.

–La novela pone el dedo en una llaga que nos atraviesa, la corrupción. ¿Qué sucede con este tema en el país que te llevó a usarlo de contexto?

–En la novela hay una articulación entre agentes estatales y del sector privado. En la Argentina hay un mano a mano entre lo público y lo privado cuando hablamos de corrupción. No quería tratar la corrupción de forma naif o simplista. Los personajes son corruptos porque juegan dentro de un sistema corrupto. Gonzalo tiene el rango más bajo del monotributo, pero mueve cientos de miles de dólares, con una red de escribanos, contadores y testaferros que le permiten estar por debajo del radar del fisco. No busco juzgarlo, intento que él como personaje genere cierta afinidad o, por lo menos, comprensión por parte del lector. Gonzalo es un trucho, pero lo turbio del negocio lo empuja al borde de la legalidad, o directamente a la ilegalidad. Es responsable de sus decisiones, y a la vez es víctima.

Herencia familiar

“En un punto, Gonzalo, es el clásico Michael Corleone –analiza el autor–. Aunque conoce las reglas del negocio y se desenvuelve bien, se imagina abandonando su empresa. ¿Qué pasaría si sale de ahí? Pero es víctima de los mandatos familiares. Sus padres, ya fallecidos, le legaron su empresa, tiene que cumplir con ellos; está sometido a imposiciones, inclusive sin saberlo. Gonzalo está formateado así, no se pregunta sobre su deseo. Va para adelante. Y eso les pasa a muchos empresarios argentinos, esa cuestión de llevar la empresa familiar como si fuera la joyita del clan. Porque la mayoría de los empresarios argentinos son herederos, no self-made men. Hay una historia familiar, a veces muy pesada, que los condiciona.

Juan von Zeschau tiene un libro anterior al ganador del premio Futurock, donde la política, los deseos de poder y la corrupción están presentes. Fuego Amigo (Maipue, 2016) es una novela política sobre un grupo de jóvenes militantes envueltos en una operación para voltear una dirigente peronista que ocupa una secretaría de Estado. Todo transcurre en la noche porteña: fiestas, centros culturales, unidades básicas, casamientos, villas.

Encuentros que intentan mostrar el off the record de la construcción política y el mundo del poder. También, es un paseo por la “joda” nocturna de la Ciudad de Buenos Aires, empapada de sexo, marginalidad y drogas. Operadores, militantes, armadores políticos y simples rosqueros entrecruzan sus vidas bajo las sombras de la Capital. Su protagonista, el Tano, también tiene el mandato de ascender y tener poder, para superar la sombra de su padre.

–Atrapa el realismo de La Pájara ya que los argentinos sufrimos las consecuencias de la corrupción. ¿Cómo la pensaste?

–Entendí que era una novela valiosa por la devolución de la realidad. Algunos jurados del premio dijeron que no podían dejar de leer. Toca el tema de la corrupción empresarial de una parte muy minúscula, de un empresario chico, pero lo que pasa en La Pájara se multiplica en muchos lugares. Los escritores en su mayoría no tienen contacto con estas realidades. A mí me gusta partir de la realidad pura y dura, y cuanto más alejada de mí, mejor.

–¿Te sorprendió la repercusión?

–Me sorprendió. Fue finalista del Clarín Novela y del Futurock, dos premios con jurados tremendos (NdR: en el de Futurock estuvieron Hinde Pomeraniec, Sergio Olguín y Agustina Bazterrica). Me decidí por Futurock y me retiré como finalista del Clarín. Había corregido mucho la novela durante estos años, la había reescrito muchas veces, y ya la quería soltar. Estaba bloqueado, no le tenía mucha esperanza. Silvia Itkin, la editora con la que la trabajé el último tiempo, le tenía más fe que yo mismo (se ríe). Fue un empujón enorme el reconocimiento. A veces, a los escritores nos surgen dudas de si lo que hacemos vale la pena, o si le va a interesar a alguien. Está bueno saber que mi novela les haya gustado a personas a las que admiro.

–¿Cómo es tu proceso de escritura?

–Hay autores que necesitan más tiempo para escribir, ese sería mi caso. Yo le doy muy fuerte al primer borrador durante seis meses, y después lo abandono por un tiempo. Luego lo vuelvo a trabajar de forma intermitente. Cada vez que lo tomo de nuevo es redescubrir el texto. Me gusta que decante, como un buen vino. Algunas cosas que escribí me sorprenden y otras me parecen un horror (se ríe), pero tengo la capacidad de corregirlo. La Pájara me llevó siete años. Obviamente, eso no significa nada. Abelardo Castillo decía que lleva el mismo tiempo escribir una buena novela que una mala. Stephen King escribe un libro por año, Di Benedetto escribió Zama en un mes en unas vacaciones en Mendoza, y es una novela icónica. Pero hay novelas que se publican antes de tiempo, demasiado rápido, a las que les falta más laburo, un golpe de horno. En estos casos juega la presión editorial y la necesidad de los autores de publicar para ganar visibilidad o seguir vigentes desde una lógica de las redes sociales.

En este sentido, el autor nacido en 1982 considera que “aparecer en redes es validarse como escritor, y para eso hay que publicar con frecuencia. No digo que esté mal, pero yo no puedo hacerlo, no me sale. Yo pienso y escribo lento, y necesito mucho tiempo para editar”.

–¿Y en qué te inspirás?

–Bioy Casares decía que para escribir hay dos grandes fuentes: la lectura y la vida. Yo me inspiro, sobre todo, en la realidad, en mi propia vida y experiencia, en conversaciones que tengo. No estoy hablando de hacer literatura del yo, narcisista y autorreferencial. Me refiero a construir personajes que tengan una forma de hablar identificable, que con solo leer alguna de sus frases, el lector sepa qué tipo de persona es, que lo reconozca. Y eso, como escritor, requiere charlar y escuchar a otros, prestar atención. En menor medida, me inspiro en la literatura. Tiene mucha riqueza lo que te rodea, vivir. A la hora de escribir, de crear, me da más tela hablar con gente que habita mundos que desconozco.

"La información no buscaba representar la realidad, ya que la literatura no tiene ese fin, pero sí quería que la novela fuera verosímil, con personajes y situaciones creíbles", dice Von Zeschau / Hernan Zenteno - La Nacion

–¿En qué estás trabajando?

–Estoy terminando una novela sobre un exfuncionario que vuelve del exterior y tiene una causa penal por corrupción. A su pesar, está obligado a volver a la política para cubrirse. Más que si es culpable o no, me interesó trabajar cómo lidia con un retorno no deseado a un mundo al que ya no pertenece.

–¿Qué autores te inspiran?

–El Turco Asís, por ejemplo. Sus libros Los Reventados (1974) y La calle de los caballos muertos (1982) no son tan difundidos y son increíbles. Me gustaron más que Flores robadas en los jardines de Quilmes (1980). Osvaldo Soriano es otro autor que me gusta, pocos narran tan bien la niñez como él en Cuentos de los años felices (1993). Y de la actualidad me gustan muchísimos autores. Juan Terranova con su libro El caníbal (2002); Martín Kohan con Dos veces junio (2002); Juan Forn, Alejandra Kamiya, Pedro Mairal, Germán Maggiori, y Walter Lezcano con Luces calientes (2018). Es importante que la historia te atrape, pero después de ese interés inicial quiero descifrar cómo los autores laburan los recursos formales.

Del libro de Kohan le interesó cómo abordó la dictadura y la violencia desde una tangente, a través de ecos. “Lo que no se dice es más importante que lo dicho. De Entre hombres (2001), de Maggiori, me interesa lo desaforado de su prosa, es un recurso muy interesante. Es lo mismo que me encanta de Carlos Gamerro”.

Profesor de la Universidad Nacional de Lanús, Juan von Zeschau está a cargo de los talleres de escritura preprofesionales (para estudiantes de grado). Enseña cómo escribir ensayos, textos académicos, notas periodísticas e informes técnico-profesionales. También es docente del taller del trabajo final de la carrera de Relaciones Internacionales en la misma universidad.

Su contacto con el mundo de la política y la realidad del país viene de su trabajo como investigador del INAP (Instituto Nacional de Administración Pública) en la Jefatura de Gabinete. Investiga sobre evaluación de políticas públicas. En particular, la articulación de intereses entre centrales sindicales, uniones empresarias y gobiernos en pos de políticas públicas de larga duración.

–Según tu experiencia de trabajo en la universidad, ¿te da una idea de cómo los alumnos están preparados para la vida universitaria? ¿Qué balance hacés de esa realidad?

–Vienen peor preparados, esa es la realidad. Peor que antes, cuando la escuela pública te formaba mejor. Por suerte doy clases en los últimos años de grado, donde los alumnos ya están más focalizados en sus carreras. Cuando estaba en los primeros años de grado o en el CBC, dando clases me daba cuenta de la floja preparación del secundario, sobre todo los que estudiaban en escuelas públicas respecto de los que venían de las privadas. También había diferencia entre los que estudiaban en la provincia o en capital. Hay mucha desigualdad en ese sentido.

La Pájara, ganadora del premio Futurock Novela 2023

En cuanto a los problemas que detecta, en su rol como profesor, muchos están relacionados con la redacción y la comprensión de textos, en transmitir las ideas con claridad. “Muchos parciales los desaprobé simplemente porque no entendía lo que decían –puntualiza–. Definitivamente, escribe mejor el que lee más y creo que las redes sociales, su inmediatez y escribir en pocos caracteres, influyen negativamente en la concentración para leer un texto, como así también para escribir bien. Hay una falta de capacidad de concentrarse enorme. Nos pasa a todos. Me pasa a mí. Cuando tengo que meterme con libros difíciles me cuesta más, porque hay más distracciones. Me acuerdo que tenía más capacidad de concentrarme a mis veinte, cuando leía a Piglia o a Kafka, que ahora. Estoy muy domesticado por las redes sociales. La crítica sobre la lectura en papel que hizo Hernán Casciari y que armó un “quilombo” tremendo en el microcosmos literario, creo que tiene que ver con eso, con un lector contemporáneo que está cambiando o, directamente, que ya cambió. No es el mismo lector de hace veinte años. Hoy se lee de otra manera, con otra concentración”.

–No das la imagen de un escritor de vieja escuela que evita la tecnología. Se te nota inmerso en la realidad. ¿Cómo ves el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo literario?

–La veo como una amenaza enorme para los escritores. Es una herramienta que mejora cada vez más. Me parece asombroso lo que hace. Es una cuestión de tiempo para que la IA escriba al mismo nivel que los escritores más talentosos. Creo que, en pocos años, habrá cuentos o novelas escritas por la IA y otras por escritores, o incluso híbridas. Una escritora japonesa reciente (NdR: Rie Kudan, ganadora del premio Akutagawa, el máximo galardón de las letras niponas) confesó que utilizó la IA para escribir algunas de las páginas de su novela. No sé si va a haber un valor agregado del escritor al texto producido por la IA, o si va a ser otro el blend. Creo que serán cosas diferentes. En tres o cuatro años, con determinadas premisas, la IA podrá producir en segundos una historia similar, pero con matices diferentes y con igual calidad, a la que puede producir una persona. Y el lector va a poder elegir entre estas dos alternativas que tendrán la misma calidad literaria. Porque en calidad nos van a alcanzar, de eso estoy seguro.

El avance de la IA lo llevó, en su rol como profesor, a darles a sus alumnos criterios para filtrar la sobreabundancia de información disponible en internet: “Mi pregunta es, ¿cuánto falta para que la inteligencia artificial haga esto? En el mundo académico la IA es una revolución que tiene consecuencias que todavía no podemos prever. En la literatura, en un par de años, no creo que sea muy diferente.